Por: Luis Reed Torres

PREDOMINIO DE MESTIZAJE RACIAL, MÁS QUE FUSIÓN CULTURAL

- La Derrota del Autóctono fue Completa

- «Chocaron el Jarro y el Caldero; Aquél se Quebró»: Alfonso Reyes

- A Querer o no, Europa se Encontraba a Siglos de Distancia

- No Hubo ni Pudo Haber Confrontación de Culturas

- Hispanismo no es Antiindigenismo; el Indigenismo es su Complemento

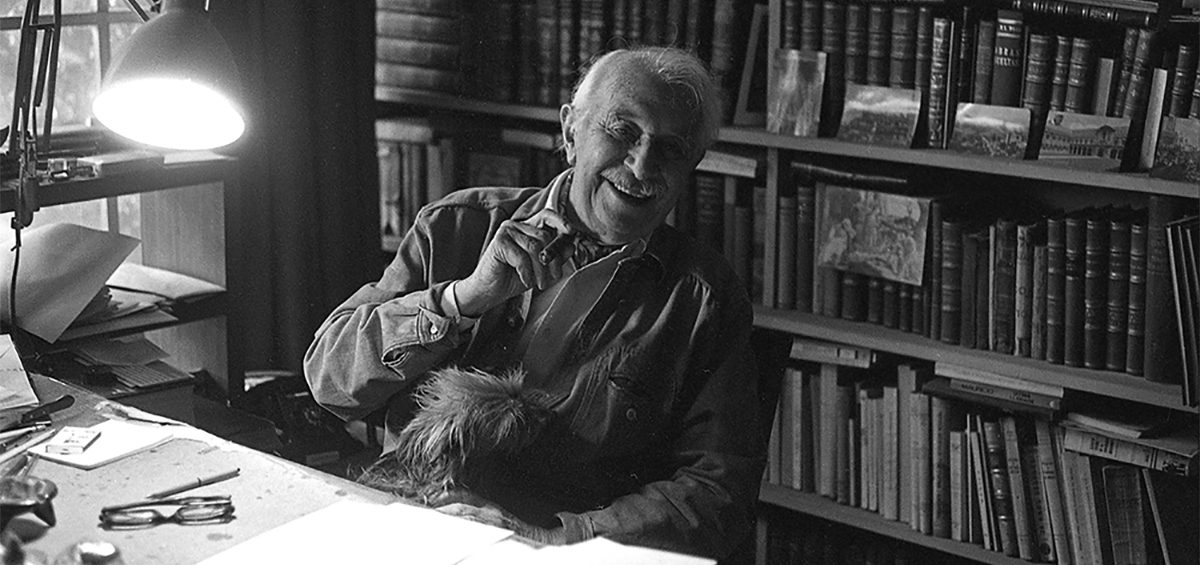

Veintisiete años atrás, cuando ríos de tinta corrieron para tratar el asunto del Descubrimiento de América, el filósofo e historiador Edmundo O’ Gorman –ya desaparecido– hizo gala una vez más de su pasmosa erudición y, armado de sólida argumentación, ratificó que lo ocurrido a partir del 12 de octubre de 1492 puede y debe ser calificado de «apoderamiento» y «asimilación», en lugar de «encuentro» y «fusión cultural», términos que pretendía el doctor Miguel León Portilla, ex cronista de la ciudad de México y uno de los personajes más afamados en el encargo de conmemorar en su momento el quinto centenario de la hazaña colombina.

En efecto, tras refutar la idea de «encuentro» entre un viejo mundo y un nuevo mundo porque «no puede haber una pluralidad de mundos por tratarse de un ente que se define como la totalidad de todos los entes» y también porque es imposible concebir la existencia de dos mundos distintos el día del arribo de Colón a las tierras llamadas luego de América, el doctor O’ Gorman enfatizó, en cuanto a la invocada «fusión cultural», que «el más superficial conocimiento de los testimonios pertinentes obliga a decir no, porque lejos de operarse una fusión, lo que aconteció fue el rechazo de las culturas autóctonas en cuanto tales. Pero para ver de inmediato que no hubo una fusión similar, el ejemplo del cristianismo ya lo indica con elocuencia: que los pueblos que fueron sometidos por las potencias europeas se designan genéricamente ya como angloamericanos, ya como francoamericanos, ya como lusoamericanos, ya como hispanoamericanos, etcétera. Es decir, consignaciones que remiten a modalidades de la cultura europea en sus distintas versiones» (En cuanto al nombre que se le dio a estas tierras, Américo Vespucio, quien realizó cuatro expediciones al continente entre 1497 y 1504 –dos bajo la bandera española y dos bajo la portuguesa–, le dio involuntariamente el suyo merced al cartógrafo alemán Martín Waldseemüller, quien publicó un libro sobre los viajes de Vespucio y argumentó que nadie podía objetar sus merecimientos para que los nuevos territorios llevaran su nombre puesto que había explorado más que Colón. Paréntesis de Luis Reed Torres).

Agregaba 0′ Gorman que la vigorosa empresa conquistadora y colonizadora europea en las tierras americanas «tuvo por finalidad suprema trasplantar en ellas sus sistemas de ideas y creencias, o si se prefiere realizar la nueva Europa en aquella cuarta parte de la ecumene que fue bautizada con el nombre de América. Se trató de una empresa de apoderamiento que generó un complejo proceso de imposición en todos los órdenes de la vida social e individual. Un proceso de dominación militar, política, económica, educativa y eminentemente religiosa –que no otro sentido tiene la evangelización–, la bien llamada por Robert Ricard ‘conquista espiritual’ de los individuos del nuevo mundo».

Finalmente, el destacado intelectual mexicano anotó que, subyacente a todo el proceso de dominación, «se discernió otra vía de apoderamiento encaminado no a la supuesta fusión de culturas, sino precisamente a la aniquilación del sistema de ideas y creencias que en su día dio sentido a las civilizaciones autóctonas americanas. Aludo así a lo que puede enunciarse como el proceso de reducción de la realidad natural y moral americana al ámbito y modo de ser de la cultura europea». Y remató: «El resultado final fue equiparar en esencia el nuevo mundo al viejo, pero a la luz de la premisa de que la civilización europea, la cristiana por antonomasia, era el paradigma de la cultura (…) no hubo ni pudo haber confrontación de dos culturas ni, por tanto, la fusión del evangelio del encuentro del que es supremo pontífice el doctor León Portilla. Lo que ocurrió fue una entrañable asimilación de la realidad natural y moral americana a la del nuevo mundo europeo, el inventor del concepto mismo de cultura y de la idea del nuevo mundo».

Edmundo O’ Gorman, historiador y filósofo mexicano, interpretó con agudeza los acontecimientos que se refieren a la Conquista de México.

He creído menester reproducir la parte fundamental del nítido planteamiento del doctor Edmundo 0 ‘Gorman en virtud de que, amén de la razón que indudablemente le asiste, es mi propósito reforzar ese punto de vista, o si se quiere esa concepción, con dos o tres observaciones complementarias.

Es un hecho incontrovertible que antes del descubrimiento, de la conquista y de la evangelización, el indio poseía su arquitectura, sus dioses, su calendario, su arte, sus dialectos, sus costumbres, etcétera; pero también lo es que prácticamente todo eso cayó estrepitosamente a tierra al hallarse cara a cara con la civilización europea, situada ventajosamente a siglos de distancia. Si todo lo anterior conformaba una cultura indígena, es una afirmación indiscutible que ésta no solamente no predominó y ni siquiera sobrevivió en más o menos igualdad de condiciones, sino que que quedó virtualmente sepultada por el conquistador. No existió, en otras palabras, fusión alguna –salvo en muy contados casos, por ejemplo el de la comida–, sino precisamente «apoderamiento» y «asimilación». Aún más: la derrota militar que el español impuso al indígena se tornó también en absoluta derrota espiritual para éste, y su incipiente civilización quedó privada de ese modo de todo futuro bajo sus propios cánones.

Por eso, el también reconocido historiador mexicano don Carlos Pereyra escribió lo que sigue alrededor de este asunto cuando se pretende que la llegada de los españoles arrasó con una cultura de orden supremo:

«Es difícil comprender cómo aniquilaría (la conquista española) civilizaciones que no tenían animales de tiro y de carga (…) Civilizaciones que no habían conocido la rueda ni llegado a la edad de hierro; civilizaciones en las que, por lo mismo, el hombre, independientemente de las circunstancias sociales, desempeñaba las tareas del cuadrúpedo».

Samuel Ramos, reconocido filóso mexicano, aseveró que, tras la Conquista, se registró un mestizaje racial, no cultural.

En la misma tesitura, el famoso filósofo mexicano Samuel Ramos aseveró lo que sigue en este contundente párrafo:

«No sabemos hasta qué punto se puede hablar de asimilación de la cultura si, remontándonos a nuestro origen histórico, advertimos que nuestra raza tiene la sangre de europeos que vinieron a América trayendo consigo su cultura de ultramar. Es cierto que hubo un mestizaje, pero no de culturas, pues al ponerse en contacto los conquistadores con los indígenas, la cultura de éstos quedó destruida. Fue –dice Alfonso Reyes– el choque del jarro con el caldero. El jarro podía ser muy fino y hermoso, pero era el más quebradizo» (Ramos, Samuel, El Perfil del Hombre y la Cultura en México, Espasa Calpe, Colección Austral, Trigesimaprimera edición, 1994, 145 p., p. 28).

No es difícil el análisis de lo anterior: Samuel Ramos se inclina a aceptar que fue la raza indígena, con todo y su cultura, la que se vio precisada a asimilarse con la europea y no a la revés; puntualiza luego que, en todo caso, hubo solamente un mestizaje racial ya que la cultura autóctona fue aniquilada y no fusionada con la europea, como si se hubiesen encontrado en igualdad de condiciones; y finaliza con la frase lapidaria del humanista Alfonso Reyes, quien advierte con cuidado que a pesar de lo fino y hermoso que fuera el jarro indígena, quedó hecho añicos al instante de chocar con el caldero hispano.

Don José Vasconcelos, internacionalmente ensalzado, señaló que el legado de Hernán Cortés abarca toda la patria mexicana.

Por su parte, entre otros conceptos, don José Vasconcelos anota que «desde que aparecemos en el panorama de la historia universal, en él figuramos como una accesión a la cultura más vieja y más sabia, más ilustre de Europa: la cultura latina. Este orgullo latino pervive a la fecha en el alma de todos los que tienen conciencia y orgullo; latinos se proclaman los negros cultos de las Antillas y latinos son por el alma, según bien dijo nuestro Altamirano, los indios de México y del Perú. Latino es el mestizo desde que se formó la raza nueva y habló por boca del inca Garcilaso en el sur, de Alba Ixtlilxóchitl en nuestro México».

En otras palabras, si bien se registró el mestizaje racial no ocurrió nada parecido en el área cultural, y hasta pareciera un tanto ocioso insistir en un asunto tan claro. Antes del arribo de los españoles no había alma nacional ni unidad de doctrina por ningún lado. «Desde todos los puntos de vista –señala Vasconcelos– y con todos sus defectos, lo que creó la Colonia fue mejor de lo que existía bajo el dominio aborigen». Nótese como en esta última frase el filósofo habla de lo que se creó, es decir de lo que advino a la llegada de los castellanos, no de lo que se fundió, simple y sencillamente porque no hubo tal.

Y vienen luego estas poderosas líneas del propio don José: «Y el más grave daño moral que nos han hecho los imperialistas nuevos es el habernos habituado a ver en Cortés un extraño. ¡A pesar de que Cortés es nuestro en grado mayor de lo que puede serlo Cuauhtémoc! La figura del Conquistador cubre la patria del mexicano, desde Sonora hasta Yucatán, y más allá en los territorios perdidos por nosotros, ganados por Cortés. En cambio, Cuauhtémoc es, a lo sumo, el antepasado de los otomíes de la meseta de Anáhuac, sin ninguna relación con el resto del país». (Vasconcelos, José, Breve Historia de México, México, CECSA, Decimosexta reimpresión, 1973, 565 p,. pp. 16-18).

Por lo demás, en relación también con la extraordinaria importancia que para el orbe significó la travesía colombina, resulta de estricta justicia reconocerle a España el mérito que le corresponde y que en veces ha sido soslayado por inconfesables banderías políticas y arbitrarias interpretaciones. El 12 de octubre debe ser por antonomasia el Día de la Hispanidad, pésele a quien le pese, si se quiere ser honrado en materia histórica.

Así, repito que por dolosa que sea la glosa o reseña que se quiere presentar, no es ni será posible ignorar jamás a España como el crisol de la civilización en nuestra América. A menos, claro, que se violenten hechos, se inventen otros y se falseen los más en un desafortunado como inútil intento de ajustar la historia a intereses de facción. En tal caso, entonces quedará de manifiesto que ya no se obra con la buena fe que implica la seriedad académica que pretende la búsqueda de la verdad como supremo fin de la ciencia histórica.

Por último, quiero aclarar aquí que nada de lo anteriormente expuesto representa en modo alguno visos de antiindigenismo. Por el contrario, es menester tomar en consideración que España, sin prejuicios ni soberbias raciales de ninguna índole, consumó la fusión de sus hijos con los hijos de esta América en el marco de un sentido notoria e incontrovertiblemente cristiano. En esas condiciones, lo glorioso de la hispanidad radica en el hecho de haber incorporado a sí misma la sangre de los autóctonos. De ahí que un buen hispanista sea siempre un buen indigenista, con todo el sentido trascendente que eso implica y que rechaza y rechazará siempre la idea o concepción del indigenismo como bandera política, anárquica y disolvente y con claras connotaciones raciales que pretenden desnaturalizar la verdad de nuestro origen y la importancia y significación histórica que conlleva.